道端科学の小箱

このページでは当実験教室で作成した実験機器や提供した実験などを紹介しています。気になった科学の話題も紹介する予定です。

プラネタリウムドーム

11,12月に天体の動きの観察を模擬装置で行うため、自作プラネタリウムドームを使用しました。右に写真を示します。前職で使用していたものを参考にし、一部改良を加えた上で新たに製作しましたました。適当な台にのせることで50 cm程度浮かせて設置されています。中へは浮かせてできた隙間(左下に見える)から出入りします。外からは見えませんが、内部には中心に投影器が設置されています。

11,12月に天体の動きの観察を模擬装置で行うため、自作プラネタリウムドームを使用しました。右に写真を示します。前職で使用していたものを参考にし、一部改良を加えた上で新たに製作しましたました。適当な台にのせることで50 cm程度浮かせて設置されています。中へは浮かせてできた隙間(左下に見える)から出入りします。外からは見えませんが、内部には中心に投影器が設置されています。ドームは疑似半球殻で、赤道部の水平方向直径は2400 mmです。半球殻ドームとはいっても実際には球面は作れませんので、多面体で近似しています。材質はダンボール製で、強度を出すため通常よりやや厚手のものを使用しています。ダンボールを二等辺三角形のような形に切り出したものをぐるりと一周12枚貼り合わせています。幅は経度にして30度分になります。これを折ってとなり同士とくっつけて球殻にしていきますが、折り曲げる際には外側にあたる部分に切れ目を入れて内側に向けて曲げていきます。写真から、切れ目が入っているところから折れている様子がわかることでしょう。この折り目(切れ目)はダンボール1枚当たり5本あることも写真からわかりますが、最も下の折り目が地平線(赤道)の位置で、折り目は緯度にして15度ごとに入っています。ただ、75度の位置から上の天井部分(天頂部)は実際にはなく、別体になっています(2枚目の写真を参照のこと)。ダンボールを丸く切り出し、周囲から中央に向けてくさび状の切れ目を入れてこの切れ目をふさぐようにとなり同士を合わせて皿状の天頂部を作り、はめ込んでいます。上部(北緯75度の位置)に黒いフェルト布がかぶせられていますが、これははめ込み時にどうしても残ってしまうすき間を埋めるためのものです。したがって、上で「二等辺三角形のような形に切り出した」と書きましたが、実際には北緯75度から上のない台形のような形に切り出しています。

このように、天井部分を別体にすることの利点は、ひとつは天頂近くをシームレスにできることです。二等辺三角形ダンボール12枚を貼り合わせていくと天頂の位置で12枚の細長いダンボールが集まってくることになり、切り出し精度が要求されると共にきれいに貼り合わせることが難しくなってきます。もうひとつの利点はドームを一人で組み立てることができることです。実際に組み立てるとわかるのですが、天頂部には外からは手が届かないのです。設計する段階でこのことに気づいており頭を悩ませていたのですが、天井部分を別にすればよいと気づいたときには「勝った」と思いました(大げさかもしれませんが)。

このように、天井部分を別体にすることの利点は、ひとつは天頂近くをシームレスにできることです。二等辺三角形ダンボール12枚を貼り合わせていくと天頂の位置で12枚の細長いダンボールが集まってくることになり、切り出し精度が要求されると共にきれいに貼り合わせることが難しくなってきます。もうひとつの利点はドームを一人で組み立てることができることです。実際に組み立てるとわかるのですが、天頂部には外からは手が届かないのです。設計する段階でこのことに気づいており頭を悩ませていたのですが、天井部分を別にすればよいと気づいたときには「勝った」と思いました(大げさかもしれませんが)。実際の製作では、ダンボールは900×1800サイズのものを20枚購入しました。大切なのは段ボールの筋が短辺方向に入っているものを選ぶということです(筋が緯線に平行になるため緯線に合わせてきれいに折ることができる)。また、ドーム内側は白色のものを選びましたが、表面にでこぼこががなくきれいであれば通常の「ダンボール色」でもよいのではと思います。切り出し形状については、直径(2400 mm)、構成枚数(12枚)、折り目間隔(緯度15度相当)を決めればあとは高校数学である三角関数の知識と関数電卓を使って決めることができます(高校生にとってはいい問題だと思います)。組み立て時はガムテープで貼り合わせていきますが、繰り返し使うことができるよう、ガムテープを貼るところにはあらかじめ保護用ベースとなる別のガムテープで補強しておきます。貼り合わせではすき間なくピッタリ合わせて貼り、光の漏れ込みを防止します。12枚を貼り合わせられたら適当な台の上に乗せます。ここでは丸椅子5脚を利用しました(出入口以外の場所に設置)。この時点では天井は開いていますので、作業が難しい上部の貼り合わせ部に容易にアクセスすることができます。その後、天井部分をはめ、丸椅子の上に乗せた結果開いた下部を覆うダンボールを切り出して(出入口は別体にする)はめると内部は真っ暗になり、ドームは完成します。

星空投影器は「大人の科学マガジンBEST SELECTION 01 ピンホール式プラネタリウム」を使用しました。この投影器はただでたらめにピンホールが開いているわけではなく、実際の星空を再現するように作られており、かつ、月日時を決めるとその時点での星空を再現できるという点で理科教材としての価値があります。この投影器の明かりの位置をドーム赤道平面中心になるように投影器を置きます。その設置法については、ドーム天井部分中心の天頂位置にフックを取り付け、下げ振りを下ろすことでドーム中心を示すマークを床に印し、その真上の赤道平面上に投影器を置くことで精度を出しました。下げ振り用フックを取り付けることができるのは天井部分を別体にしてシームレスにしたことの思いがけない効用でした。加えて、フックがあることで天井部分を内側から「引っ張る」ことができるため、はめ込みが楽にできるのも天井別体方式の(作ってはじめて気づいた)利点です。

星空投影器は「大人の科学マガジンBEST SELECTION 01 ピンホール式プラネタリウム」を使用しました。この投影器はただでたらめにピンホールが開いているわけではなく、実際の星空を再現するように作られており、かつ、月日時を決めるとその時点での星空を再現できるという点で理科教材としての価値があります。この投影器の明かりの位置をドーム赤道平面中心になるように投影器を置きます。その設置法については、ドーム天井部分中心の天頂位置にフックを取り付け、下げ振りを下ろすことでドーム中心を示すマークを床に印し、その真上の赤道平面上に投影器を置くことで精度を出しました。下げ振り用フックを取り付けることができるのは天井部分を別体にしてシームレスにしたことの思いがけない効用でした。加えて、フックがあることで天井部分を内側から「引っ張る」ことができるため、はめ込みが楽にできるのも天井別体方式の(作ってはじめて気づいた)利点です。なお、製作に先立って設計に誤りがないことを確認するため、実物の1/6模型(直径400 mm)を工作用紙で作成し、設計に問題がないことを確認しました。組み立て手順を考える上でも有効でした。

(2025年1月9日)

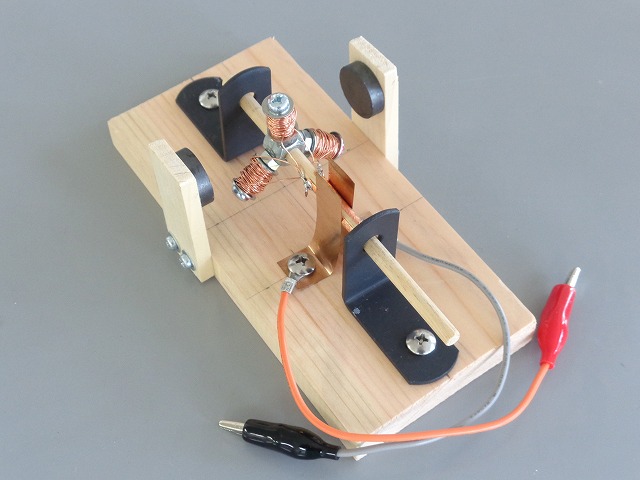

2極モーター

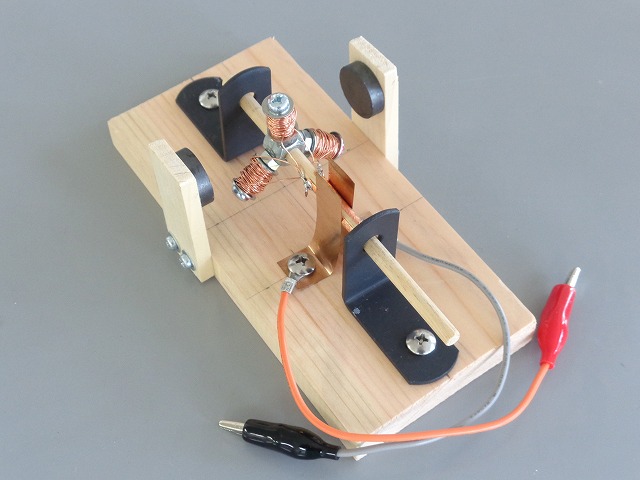

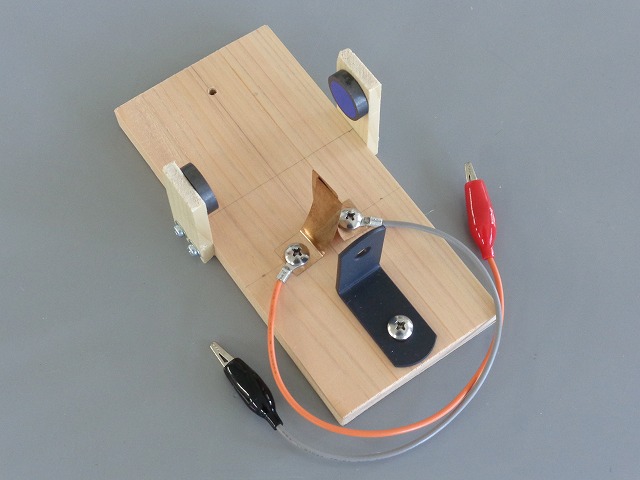

5年生では電気と磁気の関係の実験があります。この応用でモーターの回転のしくみを学びます。実験ではもっとも簡単なモーターの一種である、回転子の電磁石の極と固定子に固定された永久磁石の極が向かい合って引力や斥力を発生させるタイプの2極モーターを使用します。以前は教育用として市販されていたものを使用していましたが、現在は保有しておらず、廃番になったのか販売もされていないようでした。そこで、自前で製作することにいたしました。

5年生では電気と磁気の関係の実験があります。この応用でモーターの回転のしくみを学びます。実験ではもっとも簡単なモーターの一種である、回転子の電磁石の極と固定子に固定された永久磁石の極が向かい合って引力や斥力を発生させるタイプの2極モーターを使用します。以前は教育用として市販されていたものを使用していましたが、現在は保有しておらず、廃番になったのか販売もされていないようでした。そこで、自前で製作することにいたしました。悩んだのが、モーターの回転部分である回転子をどのようにするかでした。回転子はコイルを持っており、ここに電流を流すことで電磁石を作り、すぐ近くにある永久磁石と相互作用をすることで回転子を回転させる力を発生させます。回転ごとにコイルに流れる電流の向きを切り替える仕組みを設ければ常に一方向に回転させる力を発生させることができ、回転子は回転を続けます。

ただし、回転させる部品だけにそれなりの工作精度が必要です。まっすぐ作らなければならないところが曲がっていたり対称に作らなければならないところが非対称だったりするとうまく回転しません。

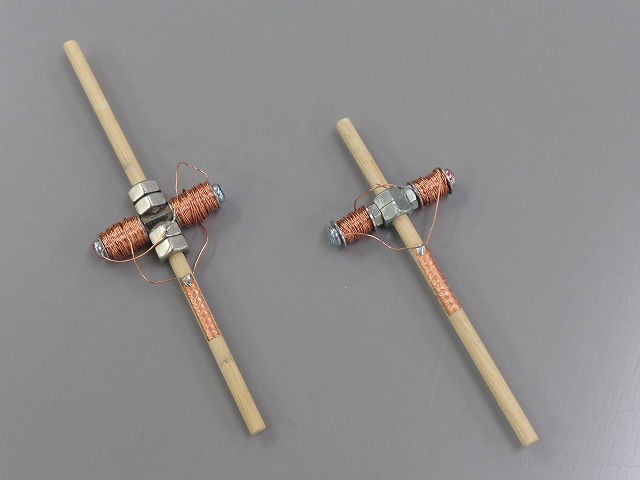

回転子の写真を右に示します。2極モーターの回転子は回転軸のほぼ中央に2つのコイルが固定されています。製作にあたっては2つのコイル軸は同一であること、回転軸とコイル軸は直角でありかつ交わっていること、すなわち回転軸とコイル軸は同一平面上にあることが求められます。コイルが発生する磁力は強くしたいためコイル軸には鉄芯が必要ですが、回転軸を鉄で作ると余計な磁気回路を作ってしまう可能性があるため非磁性の材質で作りたいところです。2つの材料をどうやって十字に固定するかが問題でした。

回転子の写真を右に示します。2極モーターの回転子は回転軸のほぼ中央に2つのコイルが固定されています。製作にあたっては2つのコイル軸は同一であること、回転軸とコイル軸は直角でありかつ交わっていること、すなわち回転軸とコイル軸は同一平面上にあることが求められます。コイルが発生する磁力は強くしたいためコイル軸には鉄芯が必要ですが、回転軸を鉄で作ると余計な磁気回路を作ってしまう可能性があるため非磁性の材質で作りたいところです。2つの材料をどうやって十字に固定するかが問題でした。設計の考え方は2通りあります。ひとつは2つのコイルを縦並びに1本にしてそれに直角に2本の回転軸を固定すること、もうひとつは1本の長い回転軸に2つのコイルを軸をはさむように直角に固定することです。はじめに考えたのが前者(写真左側)でした。試作してみたところ、木製丸棒の回転軸2本をどのようにして曲がりもずれもなくコイル内部の金属製の芯に固定するかが難しく感じました。その点、後者(写真右側)では回転軸をきれいに出すことができます。そこで、こちらに取り組むことにいたしました。

問題は木の丸棒にどうやって鉄芯入りコイルを固定するかです。2つのコイル内部の鉄芯に発生する磁束線を無駄なく流すために、コイル同士は鉄で接続したいところです。コイルを接続する鉄で中央に穴があいているものといえばナットですが、直径5 mmの棒にM6ナットがうまくはまり、しかも空回りしないほどにピッタリであることに気づきました。あまりにもピッタリで実は差し込んだだけで接着ナシでほどよく固定されています。ナットの外形は六角形ですので、対向二面に垂直にコイルを固定できればOKです。固定面を大きくとるためナット2個をエポキシ接着剤ではり合わせ、穴に丸棒を通しました。なお、ナットの材質は接続するコイルの磁束線を通すため、鉄を採用しました。

コイルは、M4-15鉄ボルトにΦ0.4エナメル線(ポリウレタン銅線)を100回ほど巻きつけます。鉄ねじの先3 mmほどは回転軸への固定用に残し、コイルの両端にはワッシャーを入れてコイルがきれいに収まるようにしています。ワッシャーの材質は磁束線が鉄ねじだけに流れるよう磁性の弱いステンレスを採用しましたが、どちらでもいいかなと思います。

続いてコイルの固定です。回転軸の2連M6ナットの対向二面にM4鉄ナットをエポキシで接着します。そこにコイルの芯であるM4鉄ボルトをねじ込んで固定します。そして2つのコイルのエナメル線を、2つのコイルで電流の流れる向きが同じになるように線を選んではんだ付けします。こうすることで、コイルに電流を流した時に2つのコイルが1つの長いコイルのようにはたらきます。すなわち、長いコイルの両端の一方がN極で他方がS極となります。

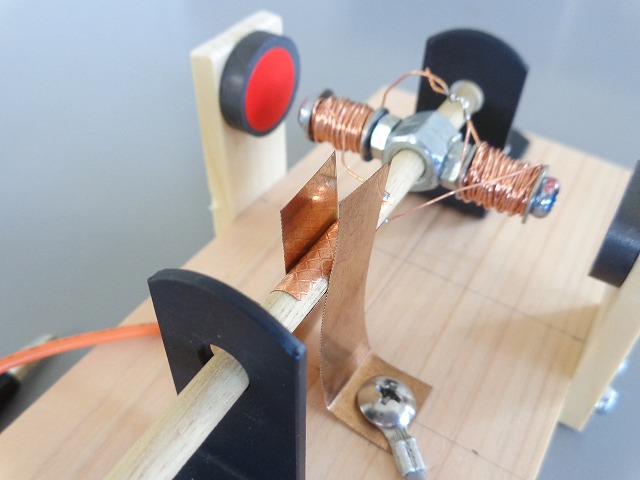

残ったエナメル線の両端2カ所ですが、これは回転軸に固定します。細長く切った2枚の銅テープを互いに軸をはさんで向かい合わせになるように回転軸に貼りつけ、ここにエナメル線をはんだ付けします。この銅テープが電流の取入れ場所(整流子)になります。銅テープとしてはガムテープのような大きなものがホームセンターに売られていますが、高価なのに加えて必要量は5 mm X 20 mm程度なのでその意味でももったいない。そこで、スリーエムの小巻セロハンテープ級の大きさのものを使用しました。剥離紙付きで切り出しがラクです。銅テープの貼る位置はコイルが固定子の永久磁石に最も接近している(水平の位置)ときに軸の上側と下側となるように貼りつけました。

次に固定子です。こちらはさほど難しくありませんでした。コイルに相対する永久磁石は100円ショップで売られているフェライト磁石を使用しました。コイルが水平になった時にコイル先端(鉄芯であるボルトの頭)との距離は約8 mmです。整流子と電気的に接触するブラシはほどよい力で長時間安定に接触している必要があるので、弾性に優ればね用金属として知られるリン青銅(0.1 mm厚)を採用しました。回転子の軸を固定子に取り付けたときに2枚のブラシが土台に対し垂直に立ち、軸を平行にはさむように接触するように形状(曲げ具合)と位置を調整しました。上述のように、コイルが水平の位置にあるとき整流子は回転軸の上下の位置にあるため左右にあるブラシとは接触しておらず、電流は流れません。しかし少し回すと両者は接触し、電流が流れて電磁石となり、固定子の永久磁石との引力や斥力を感じて回転子は回転運動をはじめるというしくみになっています。

次に固定子です。こちらはさほど難しくありませんでした。コイルに相対する永久磁石は100円ショップで売られているフェライト磁石を使用しました。コイルが水平になった時にコイル先端(鉄芯であるボルトの頭)との距離は約8 mmです。整流子と電気的に接触するブラシはほどよい力で長時間安定に接触している必要があるので、弾性に優ればね用金属として知られるリン青銅(0.1 mm厚)を採用しました。回転子の軸を固定子に取り付けたときに2枚のブラシが土台に対し垂直に立ち、軸を平行にはさむように接触するように形状(曲げ具合)と位置を調整しました。上述のように、コイルが水平の位置にあるとき整流子は回転軸の上下の位置にあるため左右にあるブラシとは接触しておらず、電流は流れません。しかし少し回すと両者は接触し、電流が流れて電磁石となり、固定子の永久磁石との引力や斥力を感じて回転子は回転運動をはじめるというしくみになっています。 回転子の軸受は建具用L字金具を使用しました。L字金具には直径6 mm程度の丸穴があいているのでここに丸棒を差し込み、二枚の軸受けで回転子を浮かせます。この6 mmの直径が回転子の軸の直径(5 mm)を決める要因になりました。ところでこの穴、実際は6 mmよりやや大きいようで直径6 mmの丸棒がギリギリ入ります。そこで回転軸直径を6 mm とした回転子も作ってみましたが、回転時の摩擦が大きく性能としてはイマイチでした。しかし、まさつを軽減するような対策を講じることができれば、回転時のブレは明らかに減少するので改良の余地の一つとして今後の課題となりましょう。

回転子の軸受は建具用L字金具を使用しました。L字金具には直径6 mm程度の丸穴があいているのでここに丸棒を差し込み、二枚の軸受けで回転子を浮かせます。この6 mmの直径が回転子の軸の直径(5 mm)を決める要因になりました。ところでこの穴、実際は6 mmよりやや大きいようで直径6 mmの丸棒がギリギリ入ります。そこで回転軸直径を6 mm とした回転子も作ってみましたが、回転時の摩擦が大きく性能としてはイマイチでした。しかし、まさつを軽減するような対策を講じることができれば、回転時のブレは明らかに減少するので改良の余地の一つとして今後の課題となりましょう。実際に乾電池1個(1.5 V)で動作させてみると、しっかりと回りました。期待したよりも早く、毎秒10回転程度ではないかと思います。今後の改良点としては先にも触れましたが、回転子の軸受けの摩擦を小さくしたうえで遊びを小さくして回転時の安定性を上げる点がありましょう。また、接触子(銅テープ)の大きさと貼る位置については、今回は幅5 mm(軸側面の全周の64%を覆う)の2枚のテープをコイルに対し位相を90度ずらした位置に向かい合わせで貼りつけていますが、このあたりの調整は回転子と固定子の間の磁力発生のタイミングに影響するため、、試行錯誤によって回転速度を上げられる可能性を秘めていると見ています。

ところで、この回転子は2極なのでいくら電流を流しても回転を始めない点(死点)があります。コイルが水平になった時がそうで、ほとんどの場合、電流オフ時には固定子の永久磁石がコイルの鉄芯を引き付ける力によってこの位置で静止するので、回転を始めるときは死点から外すよう手で回転子を回してあげなければならないという欠点があります。しかし、コイルを固定している場所は六角ナット側面(180度離れた対向面)ですので、120度離れた3面に3つのコイルを固定すれば3極型の回転子を容易に作ることができます。これは模型屋でよく売られているホビー工作用小型直流モーターの仕組みと同じです。

ところで、この回転子は2極なのでいくら電流を流しても回転を始めない点(死点)があります。コイルが水平になった時がそうで、ほとんどの場合、電流オフ時には固定子の永久磁石がコイルの鉄芯を引き付ける力によってこの位置で静止するので、回転を始めるときは死点から外すよう手で回転子を回してあげなければならないという欠点があります。しかし、コイルを固定している場所は六角ナット側面(180度離れた対向面)ですので、120度離れた3面に3つのコイルを固定すれば3極型の回転子を容易に作ることができます。これは模型屋でよく売られているホビー工作用小型直流モーターの仕組みと同じです。(2025年4月3日)